Alors que l’intarsia italienne consistait à incruster et coller des pièces de bois précieux dans un panneau de bois massif, la marqueterie est quant à elle un procédé décoratif assemblant et collant de minces feuilles de bois, d’essences colorées souvent précieuses, qui s’assemblent comme les pièces d’une puzzle et sont collées à la surface du meuble. Elles peuvent être enrichies de matériaux précieux – marbre ivoire, os, écailles, fines plaques de métal – également découpés pour intégrer le motif de la marqueterie. Ce dernier est déterminé par un dessin préparatoire que l’on vient appliquer sur le bois. À chacun de ses détails est attribuée une essence puis leurs contours sont soigneusement découpés grâce à une scie à marqueter aussi appelée bocfil.

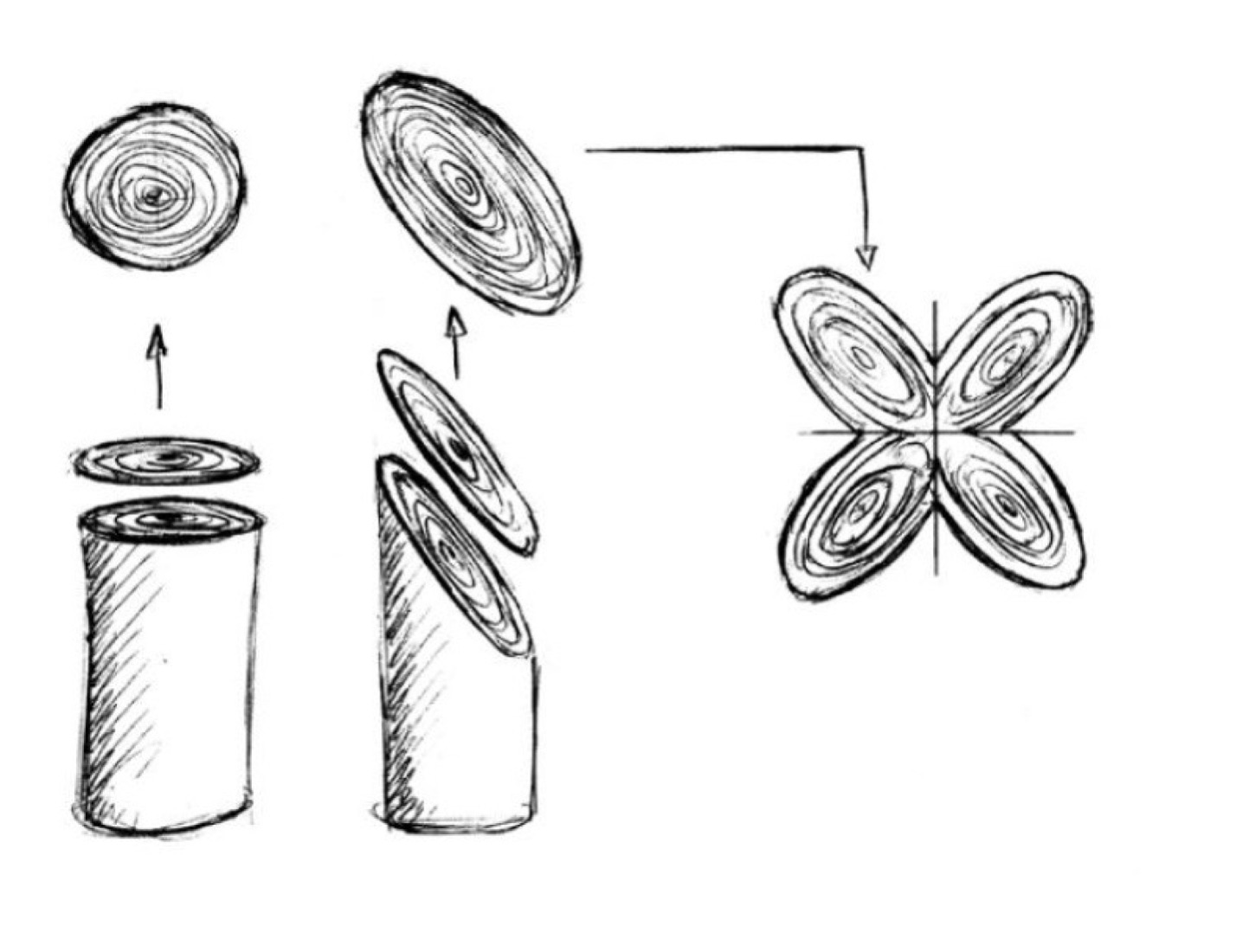

En plus de multiplier les essences, l’ébéniste varie les motifs même de ces dernières en variant les coupes en fonction de l’orientation des fibres du bois. Alors que le bois de fil va suivre le sens des fibres (fils) du bois lors de la découpe, le bois de bout les coupent perpendiculairement.

En modulant l’angle de coupe, l’ébéniste peut obtenir une riche gamme d’effets selon les essences qu’il utilise et enrichir ainsi la richesse et le réalisme de son motif marqueté.

Les loupes – des excroissances des arbres poussant sur le tronc – offrent des ondulations aléatoires et souples sur les essences d’orme, d’amboine, d’orme, de peuplier.

Les ronces sont des jonctions entre deux branches et présentent un effet flammé encore réchauffé dans les essences d’acajou ou de noyer.

Comme sur une fourrure, les mouchetés et les pommelés – plus rarement des ocelles – sont obtenues dans les essences d’érable et d’acajou notamment.

Différents traitements permettent également d’élargir la palette des couleurs et de créer des contrastes. Ainsi, l’ébéniste dispose un large vocabulaire pour exprimer son talent, à la manière d’un peintre.

La marqueterie du XVIIe siècle

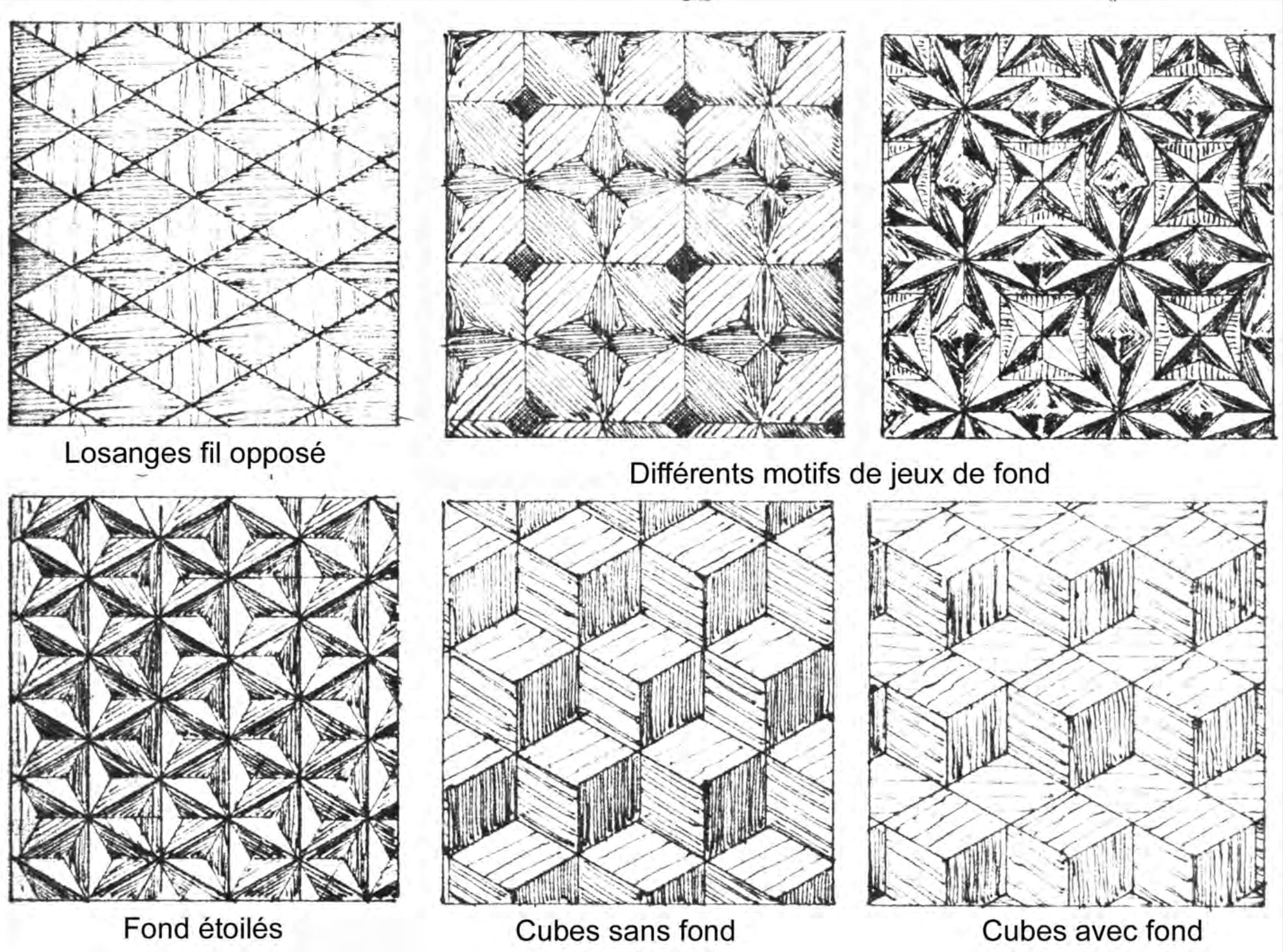

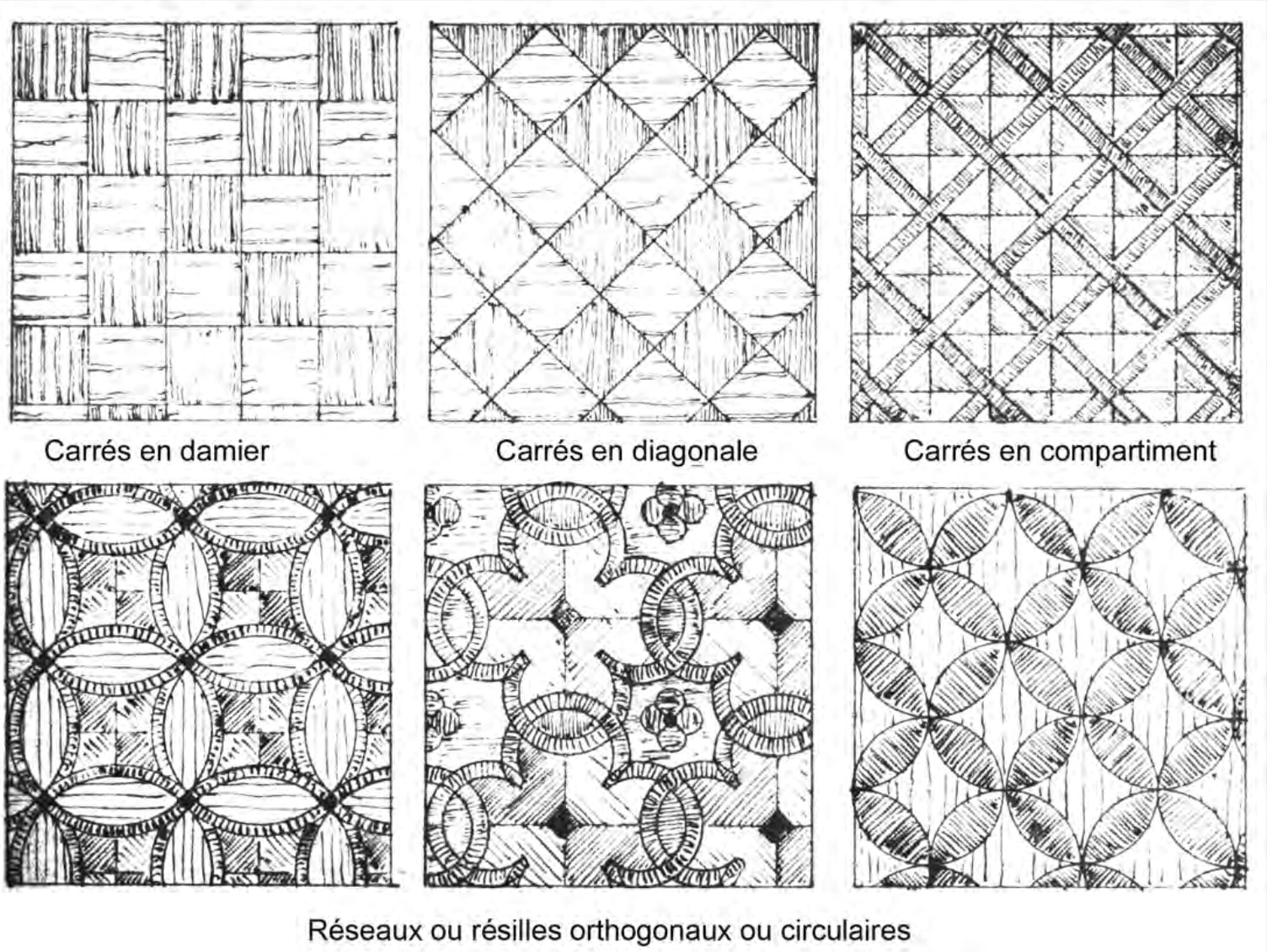

Au XVIIe siècle, le placage du mobilier use avec virtuosité de toutes les possibilités décoratives offertes par les variations de coupe. Ce style d’ornement, géométrique et abstrait, est nommé frisage et les raccords de ses feuilles de placages ont souvent un effet spectaculaire.

Rivalisant grâce à ses motifs figurés, la marqueterie délaisse souvent les effets de coupe pour les palettes naturelles des bois de pays ou des nouveaux bois exotiques qui parviennent en Europe, et en France en particulier, à partir du XVIe siècle. Le XVIIe siècle français atteint ainsi une maîtrise remarquable de ces essences. Pourtant, les ébénistes alors en vue au début du règne de Louis XIV – dans les années 1650 et 1660 en particulier – sont originaires des Pays-Bas (Pierre Gole, Jacques Sommer). Néanmoins, ils ne tardent pas à faire des émules et les premiers motifs encore très emprunts de Renaissance française (vases fleuris, rinceaux, foisonnement végétal habité d’insectes, de papillons et d’escargots) cèdent la place à des décors à la Bérain grandiloquents dans les années 1680.

Alors que Louis XIV s’érige en commandeur des arts, l’ébénisterie créé pour lui une marqueterie opulente et fastueuse, toute à sa gloire, mêlant les enroulements de feuilles d’acanthes à des allégories mythologiques. Acmé de cette production, la marqueterie Boulle au début du XVIIIe siècle marque à la fois la fin de règne du Roi Soleil et l’éxubérance propre à ce style. Cette marqueterie se caractérise par une découpe simultanée de feuilles d’écailles de tortue et de feuilles d’étain ou de cuivre permettant de réaliser deux meubles identiques. Le premier est plaqué de motifs de métal sur fond d’écailles, c’est la première partie. Le second est ornée de motifs d’écailles sur fond de métal, c’est la contre-partie. Aussi prestigieuse soit-elle, la marqueterie Boulle conclut le règne de Louis XIV et passe l’envie à la génération suivante de la haute noblesse d’aller plus avant dans le mobilier marqueté.

La marqueterie du XVIIIe siècle

Pendant quelques temps, la marqueterie doit s’effacer face au succès des laques et des vernis ; le vernis Martin inventé en 1728 est à ce titre un sérieux concurrent. C’est pourtant le XVIIIe siècle qui fait les grandes heures de la marqueterie française. Une fois assagie et débarrassée de sa gangue baroque tout à la magnificence du roi, la marqueterie retrouve sa joliesse d’antan, le raffinement et le délicat de la seconde moitié du XVIIIe siècle privilégiant des matériaux d’un luxe inouï sur de petits meubles charmants.

Charles Cressent (1685-1768), Jean-François Œben (1721-1763) ou Jean-Henri Riesner (1734-1806) sont autant de grands noms qui signent des marqueteries d’une maestria encore inégalée. La diversité des essences exotiques alors disponibles permettent aux ébénistes de rivaliser avec les peintres. L’acajou, l’amarante, le santal, lambine, le palissandre, le bois de rose ou de violette étoffent une palette sophistiquée enrichie de bois teintés en rouge, en bleu, en gris, en vert ou en jaune. Les essences sont traitées avec des acides ou plongés dans le sable chaud pour les assombrir, les éclaircir ou révéler des nœuds ou des fils.

Il est hélas bien difficile d’imaginer aujourd’hui comment ces marqueteries animaient les précieux meubles qui nous sont parvenus. Le temps et la lumière ont affadi les couleurs et il ne reste quasiment plus rien des décors multicolores et éclatants qui paraient alors les intérieurs. Dans une telle débauche de couleurs, les décors revenus aux motifs de bouquets, de paniers fleuris mais aussi de paysages, de scènes charmantes, de paysages antiques et de chinoiseries, d’architectures et de géométries, d’acanthes et de trophées, élevèrent les ébénistes au rang de « peintres en bois ».

À l’instar des tableaux, les marqueteries étaient vernies ou cirées, avec une prédilection pour le vernis de Venise, un mélange d’alcool, de sandaraque, d’huile, de mastic et de gomme.

Jusqu’à la fin du siècle, les feuilles de bois sont toujours sciées à la main et leur épaisseur varie de 3.5 à 2 millimètres pour les plus minces. Une différence notable avec les feuilles bientôt découpées à la machine au XIXe siècle dont l’épaisseur n’excède pas 1.5 millimètres. Cette admirable finesse est pourtant le talon d’Achille de cette marqueterie moderne, plus fragiles que son aïeule, et qui a parfois, pour certaines productions hâtives, une fâcheuse tendance à fendiller.

La marqueterie du XIXe siècle

Au lendemain de la Révolution, l’heure n’est plus à la marqueterie mais à la solennelle pureté du style Empire. Après 1815, la Restauration ne restaure pourtant pas le goût pour la marqueterie et il fait attendre le règne de Charles X pour qu’une marqueterie fine et élégante ne retrouve le chemin des petits meubles en bois clair chers à ce style. Les motifs de bois bruns ou miel sont alors des évocations savantes de styles antiques : des palmes étrusques, des frises de grecques ou encore des palmes romaines. Le style Louis-Philippe alterne marqueterie claire sur bois foncés ou à l’inverse marqueterie sombre sur bois clair pour figurer des motifs sans grande originalité, des bouquets de fleurs essentiellement.

C’est surtout sous le règne de Napoléon III que reviennent en grâce les peintures de bois. À l’aune de l’historicisme, le goût pour les copies précieuses de meubles anciens n’a pas vocation à satisfaire le goût bourgeois mais bien à meubler les intérieurs de la famille impériale et de la haute aristocratie. Cette période permet de retrouver un haut niveau de technicité et les ébénistes s’élèvent alors quasiment au rang de leurs prédécesseurs du XVIIIe siècle. Les placages sont sophistiqués, les marqueteries exquises et le raffinement atteint des sommets. Du somptueux style baroque Louis quatorzien aux délicatesses antiques du style Louis XVI en passant par la gaité charmante du style Louis XV, la marqueterie française vit un nouvel âge d’or dont nombre de très belles pièces nous sont parvenues aujourd’hui.

Elle est la dernière expression classique de l’ébénisterie française. Au tournant du siècle, l’école de Nancy et l’Art Nouveau vont plonger le mobilier et les arts décoratifs dans une modernité qui entraînera jusqu’à la marqueterie. Portant en majesté le règne végétal et animal, les oeuvres marquetées d’Émile Gallé ou de Louis Majorelle n’oseront pourtant pas franchir le pas de l’abstraction et de la stylisation. Au milieu des années 1920, Jacques-Émile Ruhlmann réveillera la marqueterie en magnifiant les qualités esthétiques de ses essences, poursuivant finalement le chemin amorcé par le placage.

Aujourd’hui, les créations de marqueterie dans le design contemporain sont aussi rares que spectaculaires. Et, si cet art perdure à bas bruit, les pièces qui ont fait sa grandeur sont toujours des incontournables des intérieurs qui se piquent d’originalité aussi bien que de qualité.

Marielle Brie de Lagerac

Historienne de l’art pour le marché de l’art et les médias culturels.

Auteure du blog Objets d’Art et d’Histoire

L'auteur, pour la Maison Pipat :

Marielle Brie de Lagerac est historienne de l’art pour le marché de l’art et de l’antiquité et auteur du blog « Objets d’Art & d'Histoire ».

Autres ressources et documentations

24 octobre 2025

Acheter une commode ancienne

Acheter une commode ancienne en toute confiance : styles, indices d’authenticité et pièges à éviter.

21 juillet 2025

Les luminaires anciens : comment sublimer un intérieur contemporain

Qu’ils soient lustres, appliques ou lampes à poser, les luminaires anciens apportent à un intérieur une chaleur singulière, fruit d’anciennes recettes de verre et de cristal.……

28 juin 2025

Les sculptures en plâtre

Longtemps, les éditions en plâtre pâtirent d’une piètre réputation. Considérées comme de vulgaires copies, parfois même rabaissées au rang de création « bon marché », elles eurent…

17 avril 2025

Le mobilier Haute-Époque

Pièces rares et convoitées, les meubles Haute-Époque reviennent en force. Tour d'horizon de ce marché où il est prudent d'être accompagné par un professionnel.

18 mars 2025

Le mobilier en verre de Murano

Depuis le début du XXe siècle, les verriers Murano explorent de nouveaux horizons. Après les luminaires classiques et l'art décoratif, le verre Murano habille désormais le…

3 février 2025

La Foire de Chatou

Rendez-vous incontournable des amateurs d’antiquités et des amoureux du patrimoine français et plus largement européen, la Foire de Chatou est une institution aux origines…