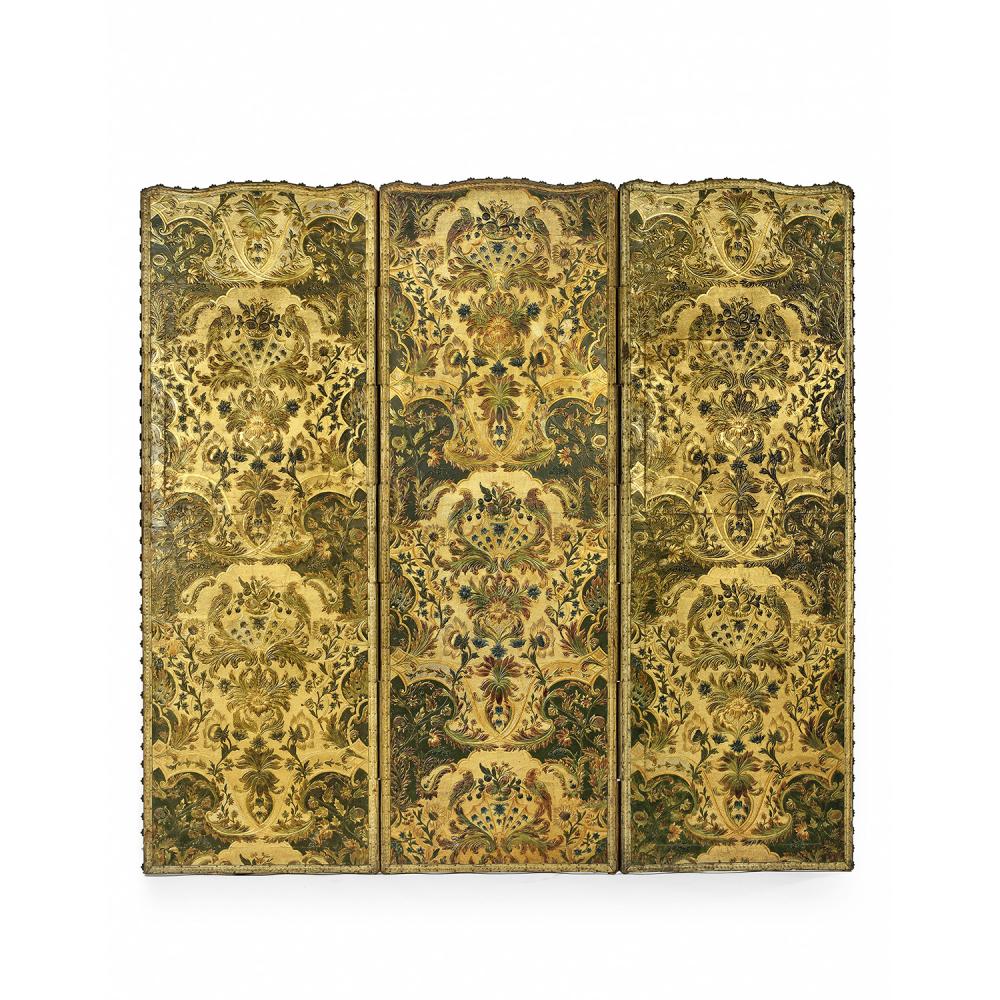

La matière chaude du cuir alliée aux jeux de lumière de ses reliefs produisent ainsi des pièces d’arts décoratifs spectaculaires.

Cuir de Cordoue, or basané ou peaux d’Espagne, autant de termes recouvrant la même production de guadameciles espagnols, des cuirs argentés et ornés de motifs en relief parfois peints ou dorés. Réputé et recherché jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, cet antique artisanat du cuir acquit ses lettres de noblesse dans la ville libyenne de Ghadamès qui, dit-on, donna son nom à la technique réemployée et perfectionnée par les hispano-mauresques andalous. Bien que pratiquement aucun fragment n’ait survécu avant le XVe siècle, cet art remonterait au IXe siècle.

Qu’on prenne garde de distinguer deux faux amis : le cuir cordouan (qui donnera notre mot « cordonnerie ») n’est pas le cuir de Cordoue. Tandis que le premier est une peau de chèvre, le second est une basane (peau de mouton) qui sert de support au guadamecil. Au XVIe siècle, Barcelone et Cordoue (qui n’avait pas le monopole espagnol des productions de cuir), autorisaient seulement le cuir de bélier pour cet art dont on recouvrait des chaises, des coffres, des paravents, des devants d’autels et toutes sortes d’objets de dévotion quand on ne s’en servait pas comme revêtement mural. La matière première onéreuse prédestinait au luxe l’usage de ces cuirs qui exigeaient une préparation longue et laborieuse. Après avoir longuement aminci et étiré la peau, l’artisan la découpait en carreaux dont la taille était réglementée (75 x 65 cm à Cordoue). Puis chaque carreau était enduit de colle ou de blanc d’œuf afin d’y faire adhérer une feuille d’argent. On reproduisait l’opération sur cette dernière afin de protéger le métal de l’oxydation. Ensuite, le décor en relief était profondément gravé ou estampé à la main avant d’être directement peint sur la feuille d’argent, seul moyen efficace de le maintenir sur le cuir sans qu’il ne s’effrite. Ce support d’argent donnait aux peintures un éclat particulier toujours visible aujourd’hui, même sur les cuirs les plus anciens. En appliquant sur la feuille métallique un vernis jaune, depuis longtemps connu du monde byzantin, on donnait à l’argent l’aspect de la feuille d’or qui ne fut jamais utilisée sur le cuir. Des reliefs de l’estampage et de la luminosité de l’argent naissaient des productions spectaculaires appréciées et exportées, au moins dès le XIVe siècle, en France et en Italie mais aussi dans les Flandres.

Le déplacement des artisans favorisa la diffusion des techniques et dès les années 1630, les Flandres surpassaient la maîtrise espagnole. Le cuir de veau français, fin et résistant, fut préféré à la basane et importé en Flandres où il était travaillé mécaniquement : gaufré grâce à des moules et des contre-moules en bois ou repoussé à l’aide de plaques de métal chauffées et appliquées sous presse. En variant la qualité des décors et du cuir, la production d’Europe du nord fit drastiquement baisser les coûts. Les décors atteignaient parfois 2 ou 3 cm de relief, un modelé impossible à obtenir à la main et une signature caractéristique distinguant les guadameciles de Flandres de ceux d’Espagne. Au XVIIIe siècle, les tentures de cuir furent produites et demandées partout, du Portugal à la Pologne en passant par l’Allemagne et l’Angleterre. Les motifs suivaient les modes, en particulier celles des soieries, en jouant sur les effets d’ombre et de lumière, de brillance et de couleurs. Puis les tentures de tissus vinrent un temps supplanter ces lourdes et dispendieuses peaux avant que le papier-peint ne les supplante toutes deux au XIXe siècle. Le cuir de Cordoue toujours produit en France aujourd’hui demeure un artisanat de luxe et son utilisation intimiste.

Marielle Brie de Lagerac

Historienne de l’art pour le marché de l’art et les médias culturels.

Auteure du blog Objets d’Art et d’Histoire

L'auteur, pour la Maison Pipat :

Marielle Brie de Lagerac est historienne de l’art pour le marché de l’art et de l’antiquité et auteur du blog « Objets d’Art & d'Histoire ».

Autres ressources et documentations

24 octobre 2025

Acheter une commode ancienne

Acheter une commode ancienne en toute confiance : styles, indices d’authenticité et pièges à éviter.

21 juillet 2025

Les luminaires anciens : comment sublimer un intérieur contemporain

Qu’ils soient lustres, appliques ou lampes à poser, les luminaires anciens apportent à un intérieur une chaleur singulière, fruit d’anciennes recettes de verre et de cristal.……

28 juin 2025

Les sculptures en plâtre

Longtemps, les éditions en plâtre pâtirent d’une piètre réputation. Considérées comme de vulgaires copies, parfois même rabaissées au rang de création « bon marché », elles eurent…

17 avril 2025

Le mobilier Haute-Époque

Pièces rares et convoitées, les meubles Haute-Époque reviennent en force. Tour d'horizon de ce marché où il est prudent d'être accompagné par un professionnel.

18 mars 2025

Le mobilier en verre de Murano

Depuis le début du XXe siècle, les verriers Murano explorent de nouveaux horizons. Après les luminaires classiques et l'art décoratif, le verre Murano habille désormais le…

3 février 2025

La Foire de Chatou

Rendez-vous incontournable des amateurs d’antiquités et des amoureux du patrimoine français et plus largement européen, la Foire de Chatou est une institution aux origines…